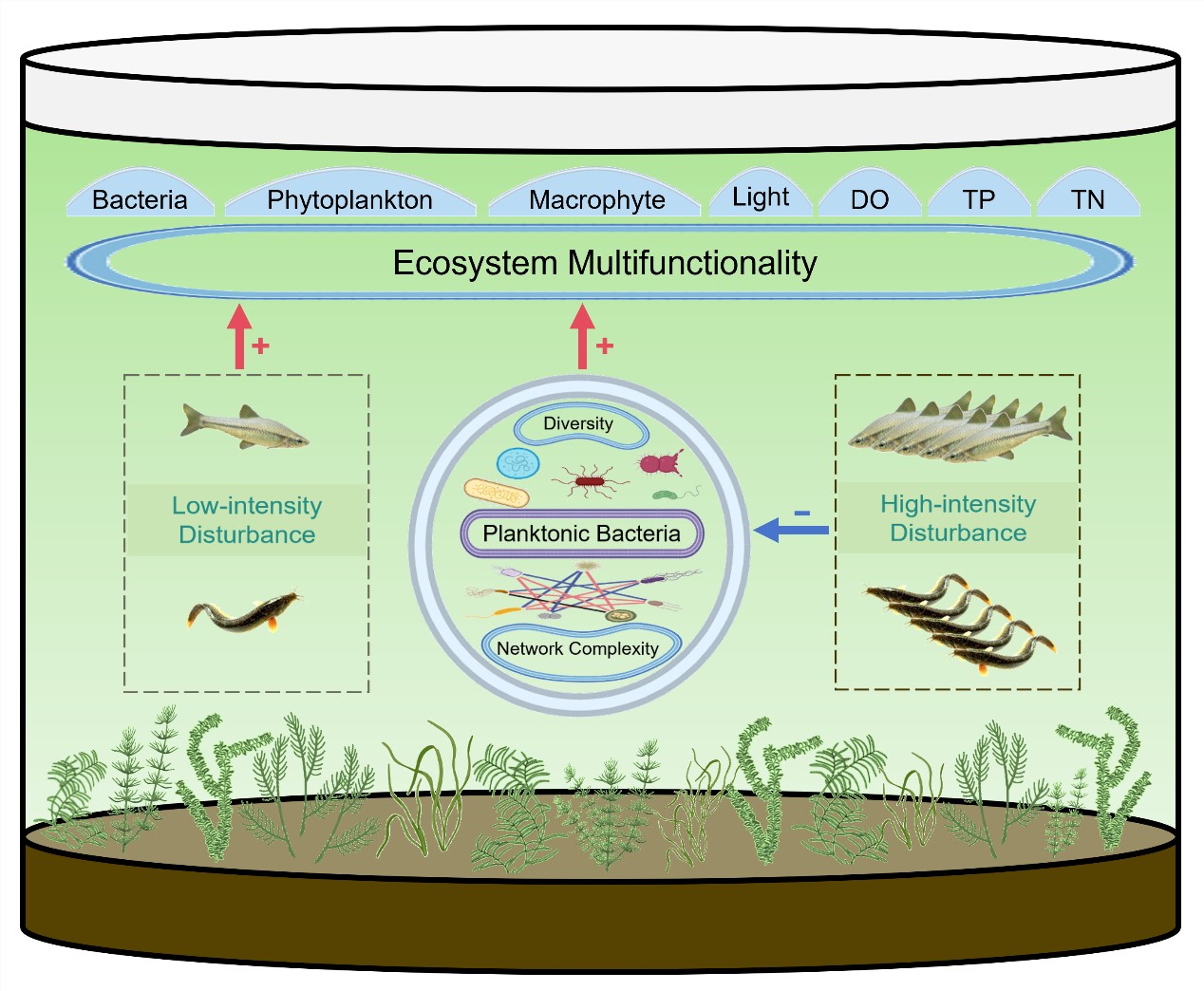

近日,云南大学高原湖泊生态与治理研究院苏豪杰课题组联合国内多家单位在国际权威生态学期刊《Biological Conservation》(中科院一区TOP)发表了题为“High-intensity fish disturbance reduces ecosystem multifunctionality by diminishing planktonic bacterial diversity and network complexity”的研究论文。该研究通过控制实验发现,高强度的小型杂食性鱼类干扰会显著降低浮游细菌的多样性及其共现网络的复杂性,进而削弱淡水生态系统的多功能性(Ecosystem Multifunctionality, EMF)。这一研究为理解生物干扰对生态系统功能的影响提供了新视角,为“以物种互作为核心的保护策略”提供了新思路。

全球变化背景下,人类活动不断加剧淡水生态系统的物种丧失与功能退化。然而,目前对“物种互作”这一维度如何调控生态系统功能的认识仍十分有限。小型杂食性鱼类(如泥鳅、麦穗鱼)广泛分布于我国淡水湖泊,它们通过捕食、扰动沉积物及排泄等途径可显著改变水体环境。但鱼类干扰的“强度阈值”对微生物群落结构与生态系统多功能性的作用机制尚不清楚。

研究团队于云南大学中宇宙实验平台开展了为期153天的野外控制实验,设置5个处理组(对照、低密度泥鳅、高密度泥鳅、低密度麦穗鱼、高密度麦穗鱼),通过高通量测序、共现网络分析及结构方程模型,综合评估了鱼类干扰强度对浮游细菌多样性、网络拓扑特征以及涵盖初级生产力、光的可利用性等7大功能指标的生态系统多功能性的影响。研究亮点:(1)高密度鱼类干扰会显著降低浮游细菌的物种多样性与共现网络复杂性,进而削弱生态系统的多功能性;(2)验证“中度干扰假说”,低强度鱼类干扰则显著提升了生态系统多功能性,印证了生态学经典理论在淡水微生物系统中的适用性;(3)提出了“微生物网络结构保护”框架,结构方程模型表明,浮游细菌多样性及网络复杂性是鱼类干扰影响生态系统多功能性的关键中介因子,为湖泊管理提供了可量化指标。

该研究强调了在人为干扰加剧的背景下,保护浮游细菌群落结构和相互作用网络对维持淡水生态系统健康的重要性。通过控制小型杂食性鱼类的种群密度,可有效维护微生物多样性和生态系统功能,为实现“面向相互作用的生态保护”提供了科学依据。研究团队指出,传统保护多聚焦大型动植物,而肉眼不可见的微生物往往是最容易被忽略的驱动地球生态引擎的“隐形冠军”;未来淡水管理策略应从“物种数量”走向“物种互作”,把保护微生物多样性及其网络结构放在重要位置。

云南大学2023级生态学专业博士研究生孙尚省为该论文的第一作者,苏豪杰副研究员和陈剑锋副教授为论文的共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金项目(32460287, 32371644, 32060273)和云南省基础研究专项(202501CF070060, 202501AT070220)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111476